C’è un sentiero che parte dalla chiesa di Rovolon, si inerpica fino all’eremo di Sant’Antonio abate sul Monte della Madonna e poi si ributta, umido e scuro, nella piazza degli Alpini.

Io e Jack lo percorriamo spesso in queste giornate di autunno, quando la natura tenta di resistere ai primi geli e, nella lotta accesa, diventa più bella che mai.

I roveri rosso-oro brillano sui colli come fossero gioielli di morbide e lente matrone. Tutt’intorno brulica la vita mentre si prepara al sonno del letargo: strepitano tordi e scriccioli, raspano i cinghiali, cedono i rametti sulle foglie come matite rotolate su ammassi di giornali.

Jack è attratto da tutti i rumori e va avanti e indietro cercando scie di bestie nascoste. Conosce il mondo annusandolo; le leggi che regolano l’universo devono passare per le sue narici immerse nelle trame sotterranee di vermi o nell’aria grigia, che ora sa sempre di legna arsa e carne arrostita.

Devono esser state estenuanti le trattative che hanno trasformato l’animale più oscuro e selvaggio, il lupo, nel miglior amico dell’uomo, il cane. Jack è il risultato di questo paradossale patto per la sopravvivenza, un batuffolo peloso di tregua dopo millenni di ferocia. Eppure nella sua elica genetica sopravvive una memoria di foresta. Lo noto quando si mette a dormire: scava il pavimento come per rattoppare un giaciglio, poi gira più volte su stesso per allontanare bisciolini e sterpaglie, avvertendo i nemici che riposerà guardingo. Lo fa nonostante sia in casa al caldo, lontano da minacce antiche.

Ogni nostra decisione e ogni nostro pensiero dovrebbe prendere forma passeggiando nel bosco. In quell’equilibrio violento e silenzioso di morti e rinascite, il nostro spirito riesce a dare un senso al fango dell’esistenza. I dubbi e le paure si confondono tra le capriole azzurre che spuntano dai pungitopo. L’universo naturale, semplice e immenso, ci ricorda che siamo creature brevi e inquiete, capaci di lasciare solo qualche traccia sulla terra nera.

Ecco perché, nel Duecento, i benedettini costruirono su questo monte un monastero. Delle loro giornate fra orti e preghiere rimangono i ruderi sui quali fu costruita la minuscola chiesa appoggiata all’alto campanile. Erano devoti a Sant’Antonio abate, eremita vissuto in Egitto.

La vocazione giunse quando gli apparse in sogno un monaco che gli disegnò un futuro di solitudine e contemplazione. Ma i demoni della tentazione non lo abbandonavano, così si chiuse in una tomba di roccia, nutrendosi di tozzi di pane calati da uomini di buon cuore. Dopo vent’anni, purificato dalle incertezze, uscì dal ventre buio per guarire i sofferenti nel nome di Dio.

Oggi Sant’Antonio Abate è il protettore degli allevatori e degli animali domestici. Viene rappresentato con il “porseeto” che i suoi seguaci erano soliti donare agli affamati.

Ogni seconda domenica di gennaio, la comunità di Teolo lo festeggia presso il santuario, cucinando salsicce e bevendo Merlot. Nella caciara rivive la parabola dell’anacoreta; i colli diventano piramidi dai fianchi appesantiti e la nebbia una tempesta di sabbia che non si può toccare.

Strano è il destino degli eremiti, capovolto come la storia del lupo e del cane. Per essere davvero soli lo devono dire a tutti, per raggiungere il segreto fine hanno bisogno di più testimoni possibili. D’altronde la dimensione collettiva dell’ascesi spirituale è qualcosa che accomuna tutte le confessioni.

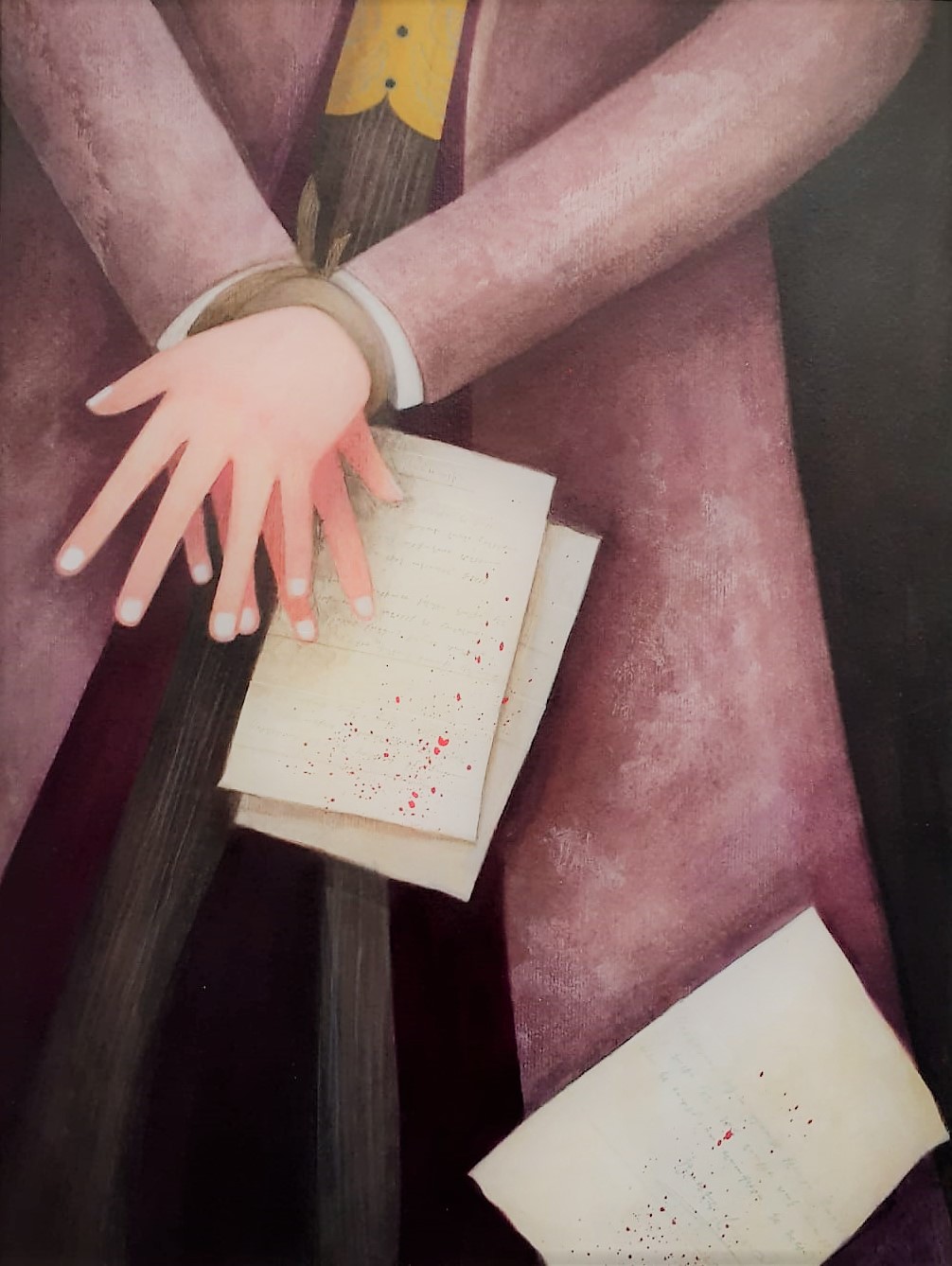

Sull’altare posto davanti alla grotta del santuario, la tensione all’esposizione dei moti intimi è raccolta in un quaderno dove i pellegrini scrivono invocazioni e ringraziamenti. Qualcuno chiede protezione per i cari e gli amici oppure prega per le persone che non ci sono più. Quando scorgo queste tracce di vite sconosciute che mi ronzano attorno, mi chiedo come mai i i santi non riescano a leggerci l’anima risparmiandoci la fatica di riempire fogli arricciati dall’umidità alla mercé di sconosciuti. Di certo un miracolo si compie ogni volta che la penna messa a disposizione dei fedeli rimane al suo posto, senza che nessuno si azzardi ad intascarla.

La prima e l’ultima eremita sono state due donne. All’inizio del IX secolo, la ricca vedova Felicita decise di spogliarsi di ogni bene e raggiunse la grotta del Monte del Madonna, dove ancora zampilla una delle fonti più alte dei colli euganei. Mille anni dopo, Claudia, una ragazza piemontese ha seguito le sue orme. Ispirata dagli Hare Krisha conosciuti in India, nel 2003, per più di un anno, ha vissuto nel santuario, nutrendosi prevalentemente dei frutti del bosco.

In effetti l’ambiente attorno è un mercato a cielo aperto. Nel tardo autunno qualche impavido fico d’India nano rimane aggrappato ai sassi per godersi gli ultimi raggi. Lungo il tratto che corre dall’uscita del bosco fino alla radura del monastero, quasi per magia si viene catapultati in uno spiazzo assolato identico ai monti mediterranei. La roccia bianca è coperta dal tappeto di frutti rossi importati nel Cinquecento dall’America, allora spacciata per l’India. I fichi crescono in orizzontale come tentacoli gonfi e spinosi, per raggrinzire pian piano quando l’aria comincia a gelare.

Dove la vegetazione rinfittisce, il sentiero è lastricato di corbezzoli maturi. I rami della pianta sono utili per scacciare le strighe, gli uccellacci notturni avidi del sangue di fanciulli. Per il rosso dei frutti, il verde intenso delle foglie e il bianco dei fiori, durante il Risorgimento il corbezzolo divenne il simbolo dell’unità d’Italia. Ma oltre ai colori, questo arbusto celebra l’onor patrio in quanto, tenace ed ostinato, butta i frutti quando il mondo intorno si trasforma in un deserto freddo. “Ricominci eterno, il tuo maggio è nella bruma”, scrisse Pascoli nell’ode che gli dedicò.

Il nome scientifico del corbezzolo è “arbutus unedo”, dove “un-edo” sta per “ne mangio uno solo”. Lo scelse Plinio il Vecchio che, contrariamente al gusto comune, trovava i frutti aspri e insipidi; o forse furono gli effetti indesiderati di una scorpacciata ad ispirargli un epiteto che ci mettesse in guardia, come fanno i bugiardini delle medicine.

Usciti dal luogo sacro, ci si arrampica sul “salto della volpe”, un cumulo di rocce da cui si scorge uno dei panorami più incredibili dei colli euganei. Davanti agli occhi, oltre il Monte Altore, compare la gobba solitaria del Lozzo, le costole aguzze del Pirio e poi il Venda, che sembra un panettone schiacciato. Ora che le giornate hanno il fiato corto, mentre si scende verso il passo Fiorine e si ripiglia l’ultimo chilometro di bosco, il sipario rosa delle nuvole a metà pomeriggio inizia a calare. Se la giornata è limpida si possono scorgere, lontane, le meringhe delle prealpi. È un incanto che non stanca mai, e ogni volta mi chiedo se sia stata inventata prima la natura o l’idea di meraviglia.

Jack corre svelto per la discesa, poi torna a vedere se ci sono ancora. La sua gioia è garantita e incontenibile; la mia invece è sospesa, perché noi umani siamo imbattibili nel complicare le cose.

Trattengo negli occhi quello che ho visto, lo metto in un anfratto della mente e lo ritiro fuori di notte, quando penso che mentre il mondo artificiale si trascina caotico, un corbezzolo rotola sul grugno di un cinghiale, il tasso comincia la sua caccia, secchiate di luna innaffiano i fichi d’India e Jack scava un letto di sopravvivenza millenarie: ora non serve, ma domani, chissà.

Al crepuscolo di una vita leggendaria, pure lei cedette alla seduzione della memoria. Voleva capire da dove giungeva il fascino sfrontato, l’inguaribile rabbia, l’amore per le parole. Tra gli appunti della ricerca vi è addirittura la supplica di uno studioso di Boston, contattato per la ricostruzione genealogica: si acconti di ciò che ho trovato, le scrive, non posso sapere come si chiamava la nave che faceva la spola tra Plyamouth e Livorno.

Al crepuscolo di una vita leggendaria, pure lei cedette alla seduzione della memoria. Voleva capire da dove giungeva il fascino sfrontato, l’inguaribile rabbia, l’amore per le parole. Tra gli appunti della ricerca vi è addirittura la supplica di uno studioso di Boston, contattato per la ricostruzione genealogica: si acconti di ciò che ho trovato, le scrive, non posso sapere come si chiamava la nave che faceva la spola tra Plyamouth e Livorno.

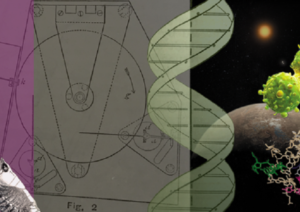

I risultati comprendono una “stima di etnia”, ovvero una ripartizione percentuale dell’ascendenza che indica le origini dei tuoi antenati in base a 42 etnie, che comprendono la giapponese, l’italiana, l’ebraica, la balcanica e molte altre ancora. La percentuale superiore al 4% indica un’alta probabilità che un nostro discendente fosse di quella etnia. Potremmo così scoprire di aver avuto trisavoli albanesi o scandinavi, africani o orientali che nel corso dei secoli si sono spostati nel mondo lasciando traccia nel codice del nostro patrimonio cellulare. Occorre dire che l’indagine è comunque abbozzata: per le conferme è necessaria una ricerca storico-archivista complessa e laboriosa.

I risultati comprendono una “stima di etnia”, ovvero una ripartizione percentuale dell’ascendenza che indica le origini dei tuoi antenati in base a 42 etnie, che comprendono la giapponese, l’italiana, l’ebraica, la balcanica e molte altre ancora. La percentuale superiore al 4% indica un’alta probabilità che un nostro discendente fosse di quella etnia. Potremmo così scoprire di aver avuto trisavoli albanesi o scandinavi, africani o orientali che nel corso dei secoli si sono spostati nel mondo lasciando traccia nel codice del nostro patrimonio cellulare. Occorre dire che l’indagine è comunque abbozzata: per le conferme è necessaria una ricerca storico-archivista complessa e laboriosa. Il DNA fu una scoperta del 1953 di Watson e Crick, che nel 1962 vinsero il premio Nobel. Solo nel 1984 si comprese la possibilità di individuare una persona a partire dalle caratteristiche irripetibili dai geni lasciati da tracce di saliva, briciole di pelle, capelli caduti. Nel 1988, per la prima volta, la prova del DNA venne usato per incriminare un omicida. In seguito ha aiutato a risolvere enigmi storici, scoprendo che il presidente Thomas Jefferson era il padre dei figli della sua schiava o che la donna di Hitler, Eva Braun, in un capello della sua spazzola nascondeva una sequenza specifica fortemente associata agli ebrei askenaziti tedeschi.

Il DNA fu una scoperta del 1953 di Watson e Crick, che nel 1962 vinsero il premio Nobel. Solo nel 1984 si comprese la possibilità di individuare una persona a partire dalle caratteristiche irripetibili dai geni lasciati da tracce di saliva, briciole di pelle, capelli caduti. Nel 1988, per la prima volta, la prova del DNA venne usato per incriminare un omicida. In seguito ha aiutato a risolvere enigmi storici, scoprendo che il presidente Thomas Jefferson era il padre dei figli della sua schiava o che la donna di Hitler, Eva Braun, in un capello della sua spazzola nascondeva una sequenza specifica fortemente associata agli ebrei askenaziti tedeschi. “Dopo 15 anni di lavoro sui geni conosciamo sì e no il 15% di quello che governa l’ereditarietà; questo significa che l’85% è ancora tutto da scoprire”. Manca dunque una base scientifica reale che permetta di affidarsi ai test e nelle analisi via rete manca la possibilità di considerare la componente ambientale, fondamentale per non trarre conclusioni affrettate o proprio sbagliate. “Se, per esempio – continua il Prof. Dallapiccola – un soggetto ha il carattere dell’obesità ma per sua natura mangia poco, non sarà mai obeso. Attraverso autoanalisi superficiali rischiamo di diventare malati immaginari di patologie che non riscontreremo mai”.

“Dopo 15 anni di lavoro sui geni conosciamo sì e no il 15% di quello che governa l’ereditarietà; questo significa che l’85% è ancora tutto da scoprire”. Manca dunque una base scientifica reale che permetta di affidarsi ai test e nelle analisi via rete manca la possibilità di considerare la componente ambientale, fondamentale per non trarre conclusioni affrettate o proprio sbagliate. “Se, per esempio – continua il Prof. Dallapiccola – un soggetto ha il carattere dell’obesità ma per sua natura mangia poco, non sarà mai obeso. Attraverso autoanalisi superficiali rischiamo di diventare malati immaginari di patologie che non riscontreremo mai”.

Ho letto “L’isola di Arturo” a sedici anni, in inverno. La storia del ragazzino che vive Procida come fosse un universo leggendario mi aveva messo voglia di avventura. In un pomeriggio gelato, assieme a mio fratello e al cane, attraversai le zolle umide dei campi dietro casa, saltando fossati e calpestando le rovine di case della riforma agricola. Il giorno successivo, io e Sara raggiungemmo a piedi le valli della Moceniga, mentre il sole tramontava sulle bestemmie dei pescatori e sulle nostre elettrizzanti solitudini. Al ritorno mia madre ci preparò la cioccolata calda profumata di un Eldorado schiumoso e casalingo, un rito che segnava (pur se ancora non lo sapevamo) l’addio all’età dei sogni.

Ho letto “L’isola di Arturo” a sedici anni, in inverno. La storia del ragazzino che vive Procida come fosse un universo leggendario mi aveva messo voglia di avventura. In un pomeriggio gelato, assieme a mio fratello e al cane, attraversai le zolle umide dei campi dietro casa, saltando fossati e calpestando le rovine di case della riforma agricola. Il giorno successivo, io e Sara raggiungemmo a piedi le valli della Moceniga, mentre il sole tramontava sulle bestemmie dei pescatori e sulle nostre elettrizzanti solitudini. Al ritorno mia madre ci preparò la cioccolata calda profumata di un Eldorado schiumoso e casalingo, un rito che segnava (pur se ancora non lo sapevamo) l’addio all’età dei sogni.

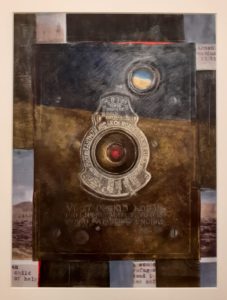

Alto 1296 metri, visto dall’uscita di Piovene Rocchette è la prima vera montagna della catena prealpina. Solitario e ingobbito, vulcano innocuo di calcare e basalto, il Summano ha una storia davvero strana. Sulla serpentina ingiallita dei suoi fianchi nasconde frammenti di ossa animali arsi nei roghi votivi preromani. Il nome deriva dal culto di Giove Summano, dio dei tuoni e delle tempeste notturne, marito infedele di una dea agghindata di fronde e serpenti, come la statuetta ritrovata sulla cima.

Alto 1296 metri, visto dall’uscita di Piovene Rocchette è la prima vera montagna della catena prealpina. Solitario e ingobbito, vulcano innocuo di calcare e basalto, il Summano ha una storia davvero strana. Sulla serpentina ingiallita dei suoi fianchi nasconde frammenti di ossa animali arsi nei roghi votivi preromani. Il nome deriva dal culto di Giove Summano, dio dei tuoni e delle tempeste notturne, marito infedele di una dea agghindata di fronde e serpenti, come la statuetta ritrovata sulla cima. Dopo l’avvento del Cristianesimo e la cacciata dei pagani, nel monte ci fu un andirivieni di monaci ed eremiti. Nel 1452 il santuario sotto la vetta venne occupato dai Girolimini, inventori di un elisir medicamentoso a base di erbe e fiori, un intruglio dalla ricetta segretissima. Tutto il monte è un tripudio di flora colorata e odorosa: secondo la leggenda furono i bouquet lasciati dai pellegrini a dare origine a tale meraviglia.

Dopo l’avvento del Cristianesimo e la cacciata dei pagani, nel monte ci fu un andirivieni di monaci ed eremiti. Nel 1452 il santuario sotto la vetta venne occupato dai Girolimini, inventori di un elisir medicamentoso a base di erbe e fiori, un intruglio dalla ricetta segretissima. Tutto il monte è un tripudio di flora colorata e odorosa: secondo la leggenda furono i bouquet lasciati dai pellegrini a dare origine a tale meraviglia. La cima si raggiunge dal versante boschivo oppure da una mulattiera faticosa. Nel 1923, per festeggiare la fine della guerra, ci costruirono una croce in cemento armato di 16 metri. Nel 1993, lo scultore vicentino Giorgio Sperotto ci posò sopra un Cristo d’acciaio di 12 metri, raffigurato con un braccio alzato mentre risorge. Vederlo scintillare tra il cielo e le macchie di neve dà quasi le vertigini. È uno spettacolo impressionante, messo in scena nell’anfiteatro degli eterni giganti (il Carega, il Pasubio, via via fino alle Pale di San Martino) e osservato dalle morbide sponde dei Berici, l’antichissima barriera corallina che sputa sulla pianura fossili di esserini tropicali.

La cima si raggiunge dal versante boschivo oppure da una mulattiera faticosa. Nel 1923, per festeggiare la fine della guerra, ci costruirono una croce in cemento armato di 16 metri. Nel 1993, lo scultore vicentino Giorgio Sperotto ci posò sopra un Cristo d’acciaio di 12 metri, raffigurato con un braccio alzato mentre risorge. Vederlo scintillare tra il cielo e le macchie di neve dà quasi le vertigini. È uno spettacolo impressionante, messo in scena nell’anfiteatro degli eterni giganti (il Carega, il Pasubio, via via fino alle Pale di San Martino) e osservato dalle morbide sponde dei Berici, l’antichissima barriera corallina che sputa sulla pianura fossili di esserini tropicali.

Per trovare i “rampussoi” (i raperonzoli selvatici) occorre un occhio allenato e chi conosce i segreti della loro raccolta è restio a rivelarli. La loro bontà – mi ha detto un esperto – è data dalla tribolazione: i raperonzoli crescono in ogni ambiente, spalleggiando tra sassi e rovi, riuscendo a fiorire in qualsiasi condizione. Quando mostrano spavaldi la loro campanella azzurra è il momento in cui sono riconoscibili ma ormai amari e cattivi. Nella medicina tradizionale il raperonzolo, bollito in decotti, proteggeva dall’angina e dai malanni invernali. Fu anche protagonista di “Rapunzel“, celebre fiaba dei fratelli Grimm. La protagonista è una fanciulla rinchiusa dalla strega Gothel in una torre senza scale, tanto che l’amante per raggiungerla deve arrampicarsi sulla sua lunghissima treccia. Il motivo del rapimento è il furto dei raperonzoli della megera messo in atto dal padre della giovane, assillato dalle voglie della moglie in dolce attesa, che desidera ardentemente le rapette dolci da condire con olio e sale.

Per trovare i “rampussoi” (i raperonzoli selvatici) occorre un occhio allenato e chi conosce i segreti della loro raccolta è restio a rivelarli. La loro bontà – mi ha detto un esperto – è data dalla tribolazione: i raperonzoli crescono in ogni ambiente, spalleggiando tra sassi e rovi, riuscendo a fiorire in qualsiasi condizione. Quando mostrano spavaldi la loro campanella azzurra è il momento in cui sono riconoscibili ma ormai amari e cattivi. Nella medicina tradizionale il raperonzolo, bollito in decotti, proteggeva dall’angina e dai malanni invernali. Fu anche protagonista di “Rapunzel“, celebre fiaba dei fratelli Grimm. La protagonista è una fanciulla rinchiusa dalla strega Gothel in una torre senza scale, tanto che l’amante per raggiungerla deve arrampicarsi sulla sua lunghissima treccia. Il motivo del rapimento è il furto dei raperonzoli della megera messo in atto dal padre della giovane, assillato dalle voglie della moglie in dolce attesa, che desidera ardentemente le rapette dolci da condire con olio e sale. La ricerca delle erbe selvatiche ci riporta alla nostra genetica selvaggia, al fatto che per quanto istruiti e tecnologici, se non trovassimo qualcosa da mangiare moriremmo in poco tempo. Il sottobosco è un universo laborioso: spulciarlo per strappare arbusti commestibili significa entrare nella stanza dei bottoni di un sistema perfetto di connessioni e rinascite.

La ricerca delle erbe selvatiche ci riporta alla nostra genetica selvaggia, al fatto che per quanto istruiti e tecnologici, se non trovassimo qualcosa da mangiare moriremmo in poco tempo. Il sottobosco è un universo laborioso: spulciarlo per strappare arbusti commestibili significa entrare nella stanza dei bottoni di un sistema perfetto di connessioni e rinascite. E’ sempre stata la mia strada: quell’asfalto sdrucciolevole conosce ogni mio fallimento. Pedalarci sopra dopo le piccole e grandi delusioni era come ritrovare una scia di sogno, di speranza. Le curve sinuose che non disturbano la laguna erano per me la coda lucente di una cometa.

E’ sempre stata la mia strada: quell’asfalto sdrucciolevole conosce ogni mio fallimento. Pedalarci sopra dopo le piccole e grandi delusioni era come ritrovare una scia di sogno, di speranza. Le curve sinuose che non disturbano la laguna erano per me la coda lucente di una cometa.

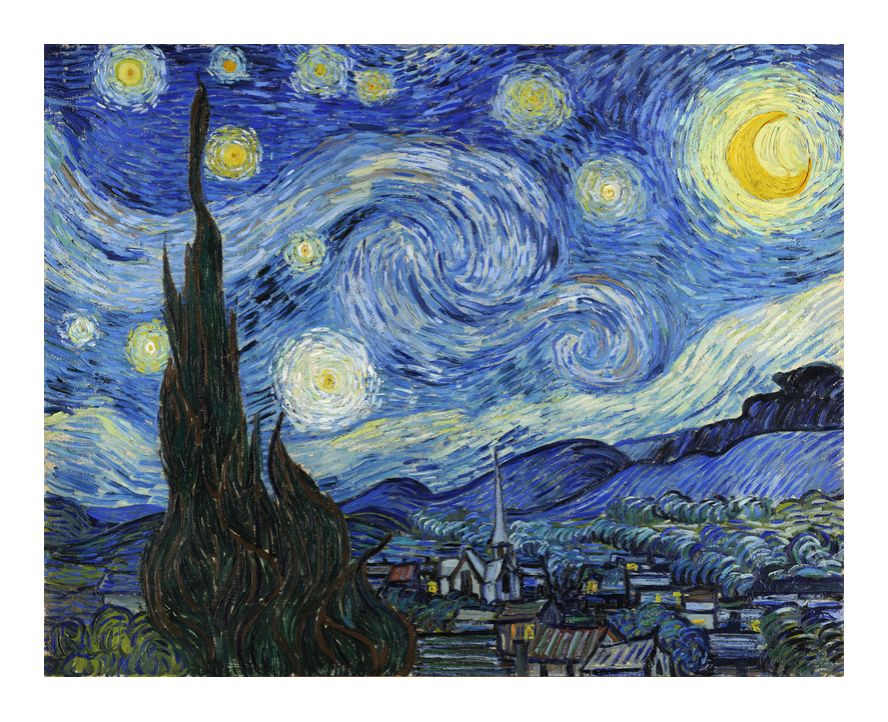

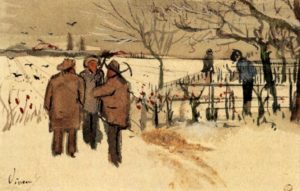

Quando Van Gogh dipingeva paesaggi innevati, ci metteva sempre qualche uomo sopra. Erano per lo più poveri diavoli, contadini e minatori che nel bianco scintillante trovavano solo sofferenza e fatica. Nel 2018 Donald Trump ha chiesto al Guggenheim di acquistare il dipinto “Paesaggio con neve” . Il museo ha risposto che non era possibile concedere il quadro, ma se voleva poteva prendere “America”, il wc d’oro massiccio scolpito da Maurizio Cattelan.

Quando Van Gogh dipingeva paesaggi innevati, ci metteva sempre qualche uomo sopra. Erano per lo più poveri diavoli, contadini e minatori che nel bianco scintillante trovavano solo sofferenza e fatica. Nel 2018 Donald Trump ha chiesto al Guggenheim di acquistare il dipinto “Paesaggio con neve” . Il museo ha risposto che non era possibile concedere il quadro, ma se voleva poteva prendere “America”, il wc d’oro massiccio scolpito da Maurizio Cattelan. Il centro di Campomulo oggi è un luna park sommerso dalle grida dei bambini sul bob, sciatori provetti e improvvisati, ragazze in moon boot ritratte mentre sorridono e scivolano. Eppure basta addentrarsi un attimo nei boschi non battuti per ritrovare il senso dell’altipiano. Nel suo ventrre gli unici rumori sono lo scricchiolio di passi ghiacciati, il fragore gentile delle polpette di neve cadute dai rami, il fiato corto che appanna la sciarpa. Dove non ci sono tracce è lì che inizia il pellegrinaggio.

Il centro di Campomulo oggi è un luna park sommerso dalle grida dei bambini sul bob, sciatori provetti e improvvisati, ragazze in moon boot ritratte mentre sorridono e scivolano. Eppure basta addentrarsi un attimo nei boschi non battuti per ritrovare il senso dell’altipiano. Nel suo ventrre gli unici rumori sono lo scricchiolio di passi ghiacciati, il fragore gentile delle polpette di neve cadute dai rami, il fiato corto che appanna la sciarpa. Dove non ci sono tracce è lì che inizia il pellegrinaggio. L’altipiano di Asiago fu il rifugio dei Cimbri cacciati dai Romani dalle lande fredde della penisola danese. Erano un popolo di boscaioli e pastori, avvezzi alle esistenze rudi e quasi impossibili. Durante la Grande Guerra lassù la vita è stata presa a schiaffi. È difficile non pensarci mentre il sole ti ferisce gli occhi di bellezza. Cammini sotto il tiro dell’Ortigara, della Cima Caldiera, del Monte Chiara, santuari in cui la retorica del patriottismo non fa alcun effetto. Lì si moriva come cani gelati e la meraviglia della natura suonava come una bestemmia.

L’altipiano di Asiago fu il rifugio dei Cimbri cacciati dai Romani dalle lande fredde della penisola danese. Erano un popolo di boscaioli e pastori, avvezzi alle esistenze rudi e quasi impossibili. Durante la Grande Guerra lassù la vita è stata presa a schiaffi. È difficile non pensarci mentre il sole ti ferisce gli occhi di bellezza. Cammini sotto il tiro dell’Ortigara, della Cima Caldiera, del Monte Chiara, santuari in cui la retorica del patriottismo non fa alcun effetto. Lì si moriva come cani gelati e la meraviglia della natura suonava come una bestemmia.  In origine era protettore dei marinai, una sorta di Poseidone cristianizzato: talmente lo veneravano i lupi di mare che assoldarono dei pirati per trafugare le sacre reliquie deposte a Bisanzio e portarle nella normanna Puglia, a Bari. Il culto di San Nicola di Bari è legato ai bambini e si trasmise in tutta Europa. Nelle regioni germaniche si legò al folklore di Odino, il dio viaggiatore con un occhio solo, campione della caccia notturna, col suo esercito di soldati redivivi, lesti e tetri come fantasmi. Alla viglia del solstizio d’inverno, i ragazzini erano soliti riempire di paglia le scarpe per sfamare il cavallo volante del dio, attendendo un dono come ricompensa per il gentile gesto. Abeti e vischi sono invece culti arborei di origine celtica, noti sin dai Saturnali romani, la prima grande scia di feste pagane di dicembre. La slitta volante, infine, riprende il cavallo alato di Odino, simbolo lunare legato ai miti del transito nell’oltretomba.

In origine era protettore dei marinai, una sorta di Poseidone cristianizzato: talmente lo veneravano i lupi di mare che assoldarono dei pirati per trafugare le sacre reliquie deposte a Bisanzio e portarle nella normanna Puglia, a Bari. Il culto di San Nicola di Bari è legato ai bambini e si trasmise in tutta Europa. Nelle regioni germaniche si legò al folklore di Odino, il dio viaggiatore con un occhio solo, campione della caccia notturna, col suo esercito di soldati redivivi, lesti e tetri come fantasmi. Alla viglia del solstizio d’inverno, i ragazzini erano soliti riempire di paglia le scarpe per sfamare il cavallo volante del dio, attendendo un dono come ricompensa per il gentile gesto. Abeti e vischi sono invece culti arborei di origine celtica, noti sin dai Saturnali romani, la prima grande scia di feste pagane di dicembre. La slitta volante, infine, riprende il cavallo alato di Odino, simbolo lunare legato ai miti del transito nell’oltretomba. Eppure, come in tutti i rituali fanciulleschi che affondano radici in credenze ancestrali, santi, dei e creature capricciose si confondono. Così la discesa dal camino tipica del Babbo è un’usanza associata ai troll, folletti irsuti e malvagi che possono essere scorti solo dai bambini, rovinando i loro sonni beati. Come ci insegnavano i genitori, Babbo Natale è buono solo con i buoni: porta i regali a chi si è comportato bene e mette nel sacco chi è stato cattivo.

Eppure, come in tutti i rituali fanciulleschi che affondano radici in credenze ancestrali, santi, dei e creature capricciose si confondono. Così la discesa dal camino tipica del Babbo è un’usanza associata ai troll, folletti irsuti e malvagi che possono essere scorti solo dai bambini, rovinando i loro sonni beati. Come ci insegnavano i genitori, Babbo Natale è buono solo con i buoni: porta i regali a chi si è comportato bene e mette nel sacco chi è stato cattivo. Dal 1643 il giorno di Natale i parlamentari si presentavano in aula e i mercati puritani rimanevano aperti. Nel 1951, a Digione l’effigie del Babbo venne messa al rogo sul sagrato della chiesa, dinanzi ai lacrimoni di fanciulli attoniti. Erano gli anni del dopoguerra nazionalista, e la presenza del vegliardo portatore di doni costosi sapeva troppo di americanizzazione.

Dal 1643 il giorno di Natale i parlamentari si presentavano in aula e i mercati puritani rimanevano aperti. Nel 1951, a Digione l’effigie del Babbo venne messa al rogo sul sagrato della chiesa, dinanzi ai lacrimoni di fanciulli attoniti. Erano gli anni del dopoguerra nazionalista, e la presenza del vegliardo portatore di doni costosi sapeva troppo di americanizzazione.

Baudelaire, poeta maledetto dell’Ottocento francese, diceva che “la campagna è quello strano posto in cui le galline girano crude”.

Baudelaire, poeta maledetto dell’Ottocento francese, diceva che “la campagna è quello strano posto in cui le galline girano crude”. Anche per noi, che rapidamente siamo passati dalla zappa all’Iphone, alcuni termini veneti antichi ci sembrano troppo rozzi. La parola “gotto” per “bicchiere”, ad esempio, deriva dal “guttus”, l’ampolla con cui i romani centellinavo le gocce di vino sui defunti per accompagnarli nel viaggio ultraterreno. Il rito sacro continuò a vivere nelle campagne, dove la fede – fusa con la superstizione – costituiva un’arma contro la paura.

Anche per noi, che rapidamente siamo passati dalla zappa all’Iphone, alcuni termini veneti antichi ci sembrano troppo rozzi. La parola “gotto” per “bicchiere”, ad esempio, deriva dal “guttus”, l’ampolla con cui i romani centellinavo le gocce di vino sui defunti per accompagnarli nel viaggio ultraterreno. Il rito sacro continuò a vivere nelle campagne, dove la fede – fusa con la superstizione – costituiva un’arma contro la paura. Fu lo stesso istinto di perfezione e completezza a portare l’uomo verso mete inesplorate, soprattutto l’uomo sofferente, umiliato e sottomesso ma ricco di esperienze. L’uomo che aveva bisogno della conoscenza per poter sopravvivere, di una buona dose di cinismo per convincersi del suo valore e di tanta rabbia per non distogliere lo sguardo dal cielo.

Fu lo stesso istinto di perfezione e completezza a portare l’uomo verso mete inesplorate, soprattutto l’uomo sofferente, umiliato e sottomesso ma ricco di esperienze. L’uomo che aveva bisogno della conoscenza per poter sopravvivere, di una buona dose di cinismo per convincersi del suo valore e di tanta rabbia per non distogliere lo sguardo dal cielo.

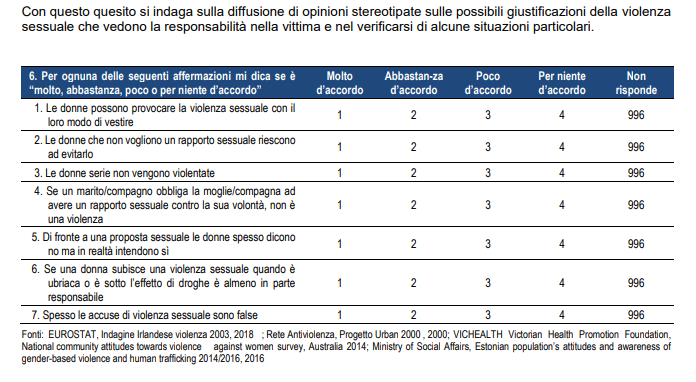

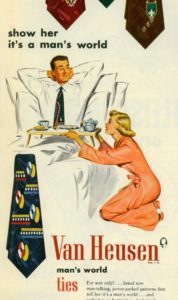

La deduzione secondo cui il 24% degli italiani ritiene che “se una donna vestita sexy viene violentata allora se l’è cercata” è una scandalistica interpretazione della dichiarazione “le donne possono provocare una violenza sessuale con il loro modo di vestire” e, detta così, suona già un po’ meno malvagia. Ma proviamo ad immaginare il contesto: un giorno ricevete una telefonata da uno sconosciuto che vi pone una raffica di domande sugli stereotipi di genere, dandone per scontato non solo l’esistenza ma l’importante ruolo giocato nella violenza contro le donne, che sapete essere sempre più frequente. Dopo 11 domande in cui vi ha proiettato nel mondo macabro dei soprusi sessisti, vi chiede se è vero che il vestito provoca, che l’alcol e la droga disinibiscono, che si può sempre dire no ad un approccio sessuale, che se siete serie non vi violentano e, infine, che non tutte le denunce di stupro sono vere. Lo trovate così aberrante dire sì, sono d’accordo con queste affermazioni?

La deduzione secondo cui il 24% degli italiani ritiene che “se una donna vestita sexy viene violentata allora se l’è cercata” è una scandalistica interpretazione della dichiarazione “le donne possono provocare una violenza sessuale con il loro modo di vestire” e, detta così, suona già un po’ meno malvagia. Ma proviamo ad immaginare il contesto: un giorno ricevete una telefonata da uno sconosciuto che vi pone una raffica di domande sugli stereotipi di genere, dandone per scontato non solo l’esistenza ma l’importante ruolo giocato nella violenza contro le donne, che sapete essere sempre più frequente. Dopo 11 domande in cui vi ha proiettato nel mondo macabro dei soprusi sessisti, vi chiede se è vero che il vestito provoca, che l’alcol e la droga disinibiscono, che si può sempre dire no ad un approccio sessuale, che se siete serie non vi violentano e, infine, che non tutte le denunce di stupro sono vere. Lo trovate così aberrante dire sì, sono d’accordo con queste affermazioni? Lo stereotipo è di per sé una semplificazione di una qualcosa di complesso e talvolta oscuro. Forse lo si potrebbe definire una sorta di confort zone in cui il comportamento umano acquisisce un senso logico, quando spesso un senso non ce l’ha. Stereotipare provoca conseguenze disastrose dal punto di vista sociale, è vero, ma allo stesso tempo è un rifugio sicuro dove il male e il bene diventano prevedibili. Anche se ne riconosco l’assurdità, in fondo mi fa comodo sperare che indossare jeans e dolcevita mi preserverà dalle violenze; così come restare sobria non mi esporrà a rischi perché alle donne “serie” non si avvicinano gli uomini cattivi. E chi non si direbbe una donna seria? Quale degli uomini intervistati avrà pensato che la madre, la sorella o la moglie non lo sia? Per quanto ci riteniamo aperti e profondi, quando ci chiedono un’opinione sul mondo pensiamo all’interno dei confini del nostro orticello. Le vaste prospettive non ci appartengono quasi mai.

Lo stereotipo è di per sé una semplificazione di una qualcosa di complesso e talvolta oscuro. Forse lo si potrebbe definire una sorta di confort zone in cui il comportamento umano acquisisce un senso logico, quando spesso un senso non ce l’ha. Stereotipare provoca conseguenze disastrose dal punto di vista sociale, è vero, ma allo stesso tempo è un rifugio sicuro dove il male e il bene diventano prevedibili. Anche se ne riconosco l’assurdità, in fondo mi fa comodo sperare che indossare jeans e dolcevita mi preserverà dalle violenze; così come restare sobria non mi esporrà a rischi perché alle donne “serie” non si avvicinano gli uomini cattivi. E chi non si direbbe una donna seria? Quale degli uomini intervistati avrà pensato che la madre, la sorella o la moglie non lo sia? Per quanto ci riteniamo aperti e profondi, quando ci chiedono un’opinione sul mondo pensiamo all’interno dei confini del nostro orticello. Le vaste prospettive non ci appartengono quasi mai. Stavolta pare che i ricercatori, nella foga di dar voce ad un allarme concreto, siano inciampati nell’“effetto Rosenthal”, ovvero la distorsione dei risultati dovuta alle aspettative: le loro domande influenzano le nostre risposte, dimostrando così l’esistenza di un problema di cui avevano già decretato la veridicità.

Stavolta pare che i ricercatori, nella foga di dar voce ad un allarme concreto, siano inciampati nell’“effetto Rosenthal”, ovvero la distorsione dei risultati dovuta alle aspettative: le loro domande influenzano le nostre risposte, dimostrando così l’esistenza di un problema di cui avevano già decretato la veridicità.